本文转载自公众号:易水文旅,作者:公孙遥 周易水

近期,国内一批山岳型景区引入登山神器“外骨骼机器人”,引发游客体验热潮。有业内人士担忧,科技产品对登山体验的重塑,或将冲击传统索道、缆车等业务。也有业内人士指出,Z世代的消费反叛,让年轻人正在抛弃景区的索道缆车。

事实上,近几年,随着行业竞争加剧、科技赋能旅游服务、游客体验需求升级,索道行业的确感受到了明显压力。眼见形势越发严峻,可这个行业还是赚到了钱,似乎有可能赚到更多的钱,然而不确定的未来场景,仍然需要直面探问。

作为中国索道第一股的三特索道,正处于激荡的时代风口中,未来何去何从,成为观测景区索道行业的一个重要窗口。

一根钢索,在转型中突围

在国企主导的领域,三特索道作为一家民营企业,自上个世纪90年代入局以来,一路突破壁垒,成长为行业翘楚乃至唯一上市的旅游索道企业,其历程堪称一部生动的“夹缝生存变形记”。

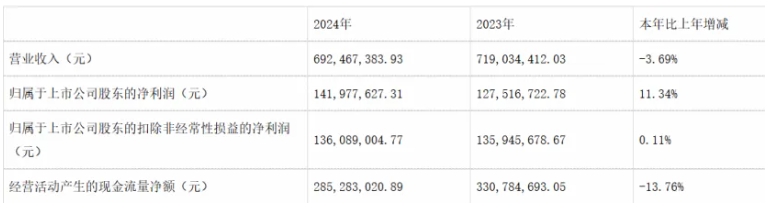

2023、2024年三特索道营收情况

2023年,三特索道交出了近10年最好的成绩单:全年营收7.19亿元,同比增长180.67%;净利润1.28亿元,同比增长超10倍;全年运送游客量近1000万人次,均创下历史最高水平。值得一提的是,旗下珠海索道公司作为近年升级改造的项目,收入较改造前增长438.3%,净利润较改造前增长1256.2%,游客量增长两倍多,表现尤其亮眼。

2024年公司营收虽略有下滑,但由于经营成本得到有效控制,利润仍增长11.34%,整体稳健。

这家创立于1989年的企业,以三十余年跌宕,充分印证了《周易》所言“穷则变,变则通,通则久。”

1989年,武汉三特电气研究所成立。在市场经济大潮初启的年代,公司旗下拥有20多家子公司,涉足10多个行业。有行业老人回忆,当时甚至喊出一个口号——“不要问三特做什么,要问三特不做什么”,也隐约道出了公司快速扩张的野心以及盲目扩张的浮躁。

1992年,公司一位领导赴新加坡考察,首次接触到了景区索道这一新兴事物。彼时国内的索道主要用于矿山运输,景区索道的概念还很新鲜。正是这次考察,催生了公司的第一次战略转型。

1993年,三特电气更名为三特索道,投资500余万元巨资建成了武汉磨山索道——湖北省第一条景区索道。该项目一炮而红,第二年即带来丰厚回报。1995年,三特索道与华山签订索道运营协议,并卖掉了除索道以外的所有业务,聚焦“索道产业”轻装上阵,走上了专业化发展之路。

1999年,三特索道在海南新村码头与南湾猴岛之间架设了一条长达2138米的跨海观光索道,这条索道不仅将游客登岛时间从半小时缩短至7分钟,还增强了从空中跨海赏景的独特体验。这一体验让南湾猴岛迅速火出圈,三特索道也从“索道+景区”的新模式中看到了新的转型之路。

2003年起,公司开始了第二次转型——业务由索道专业化领域转为向旅游业多元化发展,先后在全国投资、建设、经营了十多个旅游目的地项目,旗下项目包含自然景区、酒店、温泉、主题乐园、景区交通等多种旅游业态。第二年,公司即投资成立贵州三特梵净山旅业发展有限公司,运营梵净山核心景区。这无疑是公司转型成功的关键一步——2024年梵净山营业收入突破2.37亿元,成为公司的明星项目之一。

2007年8月,三特索道登陆深交所,成为国内索道行业第一股,也是迄今为止武汉唯一一家旅游上市企业。上市当年,索道及缆车收入即达到1.41亿元,占总营收的83%。

尽管索道业务被公认为“现金牛”业务,但其与景区的深度依附性关系,既是良机,在一定程度上也是枷锁。

2019年,在国家倡导的“降低重点国有景区门票价格”政策背景下,三特索道可能也感受到了景区门票经济的局限性。加之2016年的政策“松绑”,行业竞争加剧,倒逼公司开始思考第三次转型。这一次,三特索道将目光锁定到了可复制性更强、受门票经济制约更小、更具发展潜力的主题公园领域,并以2.8亿元的价格收购了武汉东湖海洋公园80%股权,正式驶入主题公园赛道,其“聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型”的发展路径逐渐清晰。

如今,三特索道已经在陕西、贵州、海南等9个省(自治区)布局了文旅项目,包括以索道为主的景区交通类产品(华山索道、梵净山索道、庐山索道等)、以自然资源为主的观光类产品(海南陵水南湾猴岛生态旅游区、湖北崇阳浪口温泉旅游区、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等)、体验参与类产品(崇阳三特浪口温泉项目、东湖海洋乐园等)、住宿类产品及商服类产品(崇阳喜悦精品度假公寓,珠海项目咖啡馆,华山HERO盲盒、梵净山原创冰箱贴等文创产品)。

从上述产业布局可以窥见,三特索道在未来一段时间将继续沿着索道向上下游延伸,拓展轻资产的客运索道托管与咨询服务,奔着投资、建设、运营一体化发展的路子而去。

三特索道极特别的,还是其“故事性”,可以轻松写出一折折年代大戏,暂且不表。客观效果是,有些“故事”产生了“事故”,有些“故事”则书写了“传奇”。

值得关注的是,2023年6月三特索道完成股权变更,由民营控股上市公司正式变为国有控股上市公司,武汉高科集团成为控股股东,东湖高新管委会成为公司实际控制人。体制变革与管理重构的化学反应,反映在了当年的业绩上,效果还是不错的。

深绑旅游,虽小众但关键

一根钢索飞跃高山深壑,万仞绝壁便成了通途——这便是索道的“神来之笔”。索道行业虽小众但关键,和旅游业尤其是山岳型景区深度绑定。

公开数据显示,截至2024年我国3A及以上景区共有3000余家,其中山岳型景区超过三分之一;5A级景区中山岳型景区有86家,占总数的28%;在国内主板上市的21家景区类企业中,山岳型景区有8家,占比达38%。

数十年来,“门票+索道+交通”一直是山岳型景区赖以生存的金三角,庞大的山岳型景区数量基础,为其发展提供了丰沃的土壤。而且,当景区“门票经济”饱受诟病之时,索道行业却悄然享受着它的红利,尤其是早期入局者,大多在低调中赚得盆满钵满。

我国的索道行业起步于80年代。打造于1982年的嘉陵江索道被认为是国内第一条自行设计建造的双线往复式客运索道,不过该索道是公共交通设施,非景区观光概念。因此,1983年泰山打造的中天门索道和1986年打造的黄山云谷索道,是最早用于景区的客运索道。由于这两条索道都是引进国外的技术,所以真正意义上的景区第一条国产索道是1998年建成的泰山桃花源索道(该索道由北京起重运输机械设计研究院自主设计打造)。以泰山桃花源索道为起点,国内索道行业开始崛起。

投资大、管理严、赛道窄、依附强,几乎注定了索道行业的国有化基因。从90年代起,国内景区索道多握在国企手中,比如泰山、黄山、张家界、峨眉山、玉龙雪山等景区均有自营索道,而且盈利情况都很不错。

据中国索道协会的资料显示,绝大多数索道项目投资能在3—5年内收回成本。2024年,玉龙雪山三条索道累计收入达4.14亿元,占比总收入超50%,毛利率达85%;九华旅游的三条索道收入达2.93亿元,毛利率为86%;黄山旅游的索道业务在2024年上半年的毛利率高达88%。

索道,可谓支撑山岳景区营收的钢筋脊梁。

而这个行业不仅是先天“资源圣体”,而且后有政策保驾护航。2006年,国务院颁布《风景名胜区条例》,其中第二十八条规定国家级风景名胜区内建设索道的选址需经国务院建设主管部门核准。这道闸门虽限制了行业扩张的脚步,却在未来10年意外构筑了坚固的护城河。直到2016年,修订版条例将索道审批权下放至省级部门,行业门槛才开始松动。而2023年年底,该条例再度启动修订,这又为行业未来走向埋下了伏笔。

新形势下,需要一场结构性调整

当前,索道缆车主要有三大应用场景:城市观光,比如长江索道等;景区特别是山岳型景区;滑雪场。

钢索在群山间延伸,承载的已不只是运输能力——华山索道的文创雪糕在社交平台刷屏,珠海项目的“望月亭”成为情侣的求婚圣地……索道正在从交通工具变身为体验容器。钢索那头连接的,是超越交通的体验经济新大陆。

2019年以来,为应对景区“去门票化”的大趋势,三特索道在运营端展开多维创新,探索流量变现的新路径,并取得了效果。不过,对于三特索道来说,或许未来更需要的是一场深度结构性调整,通过“第四次转型”来解决一些历史遗留问题,聚焦主业,优化布局,深挖科技化、人文化、社交化的全新感官体验动能。

一是收入结构单一。2024年公司索道业务占比仍高达79.6%,收入同比微降0.71%;非索道业务中景区门票收入降15.82%,酒店餐饮收入锐减31.91%。过度依赖索道的商业模式面临增长瓶颈。这就需要对产品结构进行优化,加快二次消费产品开发,同时探索“文旅+科技”的深度融合,扩大沉浸式体验项目占比。但此举并不意味着不去守好基本盘。

二是区域发展失衡。梵净山、华山、猴岛三大主力项目贡献超过总营收的65%,其余20余个项目多数处于培育期,个别还处于亏损状态。珠海项目虽实现爆发式增长,但可复制模式尚未成型。这就需要在商业模式上进行迭代,破解“重资产、长周期”扩张模式与资本市场估值逻辑的错配。比如可以重点推进优秀项目异地复制,利用线上线下相结合的引客、营销方式,输送异地客源,平衡区域发展失衡的问题。

三是季节性波动剧烈。2024年公司四季度单季亏损1345.63万元,经营现金流净额环比下降119.42%。“前三季度蓄水、四季度失血”的现金流特征,暴露了淡季资源利用的短板。因此需要借力国资股东,重点布局大城市及周边区域,开发城郊游、亲子游等产品,平衡全国项目布局,对冲季节波动风险。

四是IP缺失触碰“隐形天花板”。三特索道至今尚未孵化出真正有影响力的自有IP,其光芒很大程度上依附于华山、梵净山等母体景区的光环。若持续依赖与景区的“捆绑销售”,则终究会受到门票经济的波及,未来主题公园的新故事也将因缺乏灵魂而黯然失色。未来,能否从运营中提炼独特价值主张,打造具有情感连接和文化符号意义的自有IP,将是突破增长天花板的密钥。华山索道的网红雪糕仅是起点,三特索道需要的是让品牌本身成为游客奔赴的理由。

还有一个残酷事实是,打败你的往往不是台面上的同行,颠覆你的也不是狠斗多年的对手,而是带着新思维的搅局者和破圈者。当外骨骼机器人挑战登山传统,一些为景区提供服务的索道企业开始感受到了来自外界的压力。科技浪潮下,索道生意的未来,或许,悬系于一场从“运人”到“动人”的深刻蜕变。

对于旅游索道赛道而言,未来的赢家,更大可能属于那些既能稳固交通主动脉优势,又能深挖体验价值、打破季节地域限制,最终让品牌体验魅力超越钢索本身的破局者。当然,最大的前提,是兜住安全的红线。

版权声明:劲旅网原创内容,如需转载请遵循劲旅网 版权声明 获得授权,未经授权,转载必究。